家族信託の登場人物を教えてくれますか?

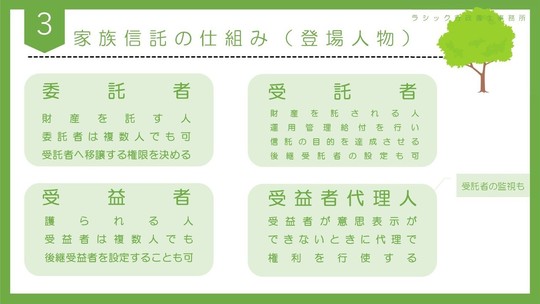

委託者

家族信託において財産を託す方を「委託者」と言います。

委託者は原則、誰でもなることができます。また、一つの家族信託において委託者複数の設定も可能です。

ただし、認知症等により判断能力がない状態の方は委託者にはなれず、この場合の財産管理は法定成年後見制度に頼らざるを得ません

受託者

家族信託において財産を託される方を「受託者」と言います。

家族信託において最も重要と言える役割となります。

受託者は原則、個人でも法人でも誰でもなる事ができます。通常、受託者が事故等により財産の運用管理ができない状態になったときに備え、2番目(3番目)の受託者を設定いたします。

受益者

家族信託において利益を受ける方を「受益者」と言います。

受益者は原則、個人でも法人でも誰でもなることができます。通常、委託者が最初の受益者となります。

受益者は複数人設定することもできますし、当初受益者が亡くなった後に受益者となる者(認知症の配偶者、障害を持つ子等)がいても構いません。

受益者代理人

家族信託において受益者が認知症等により意思表示ができないときに受益者に代わってその権利を行使する者を「受益者代理人」と言います。

受益者代理人は原則、誰でもなることができます。親族が就任することが多いです。

信託監督人

家族信託において受託者の事務(仕事)を管理・監督する者を「信託監督人」と言います。

信託監督人は原則、個人でも法人でも誰でもなる事ができます。通常、家族信託契約を組成した専門職が就任することが多いです。

帰属権利者

家族信託が終了した際に残っている信託財産を誰のものにするかということを信託契約時に決めておきます。

信託終了時に財産の名義になる人を「(残余財産)帰属権利者」と言います。

この機能があることによって信託財産に限っては遺言が不要となります。家族信託が遺言を代替すると言われる所以です。

認知症対策を考えるのに早いはありません

ぜひご相談ください。

当事務所は、終活を専門としております。

遺言はじめ、他の制度を利用し皆様の思う通りの財産の活用・承継をリスクも含めてご説明いたします。

他の士業とも提携して、”思い通り”のカタチをご提案いたします。

まずは、終活を設計するところからご検討くださいませ。