〒811-3311 福岡県福津市宮司浜2丁目35番25-J号

受付時間

定休日:日・祝

空き家問題とは?原因やその対策と予防は?

この記事の内容

- 空き家の社会問題について理解できる

- 空き家対策が分る

- 空き家問題の予防対策が分る

- 空き家問題の深刻さが分る

- 近年話題の相続登記義務化

増え続ける空き家、その問題とは

空き家とは、「居住やその他の使用がなされていないことが常態している家屋とその敷地」と定義されています。

※空家等対策の推進に関する特別措置法2条より抜粋

総務省統計局の住宅・土地統計調査によると平成30年、居住世帯のない住宅のうち空き家は646万戸で、前回調査平成25年に比べると26万戸も増加しています。

日本全国の総住宅数の約13.6%にあたる家屋が空き家で過去最高の割合に。

空き家問題とは具体的には、

・防犯の問題(治安の問題)

・防災の問題

・衛生上の問題

・景観の問題

・周辺の不動産価値の下落

・倒壊等による事故の問題

などがあり、どれも地域住民を脅かす深刻な社会問題になっています。

放置がもたらす空き家の問題

防犯の問題(治安の問題)

不審者、ホームレス、犯罪者の住処となり、或いは不良グループのたまり場となるなど、治安悪化の原因となり得ます。

また、人の侵入だけではなく、ネズミや猫、イタチなどが住み着いてしまうケースも頻発し、家の中をめちゃくちゃに荒らしまわってしまうため、その後の家としての利用が困難になり、建物の資産価値が落ちてしますこともあります。

防災の問題

老朽化した空き家を放置していると、倒壊する危険性だけではなく、台風や地震により瓦・壁が崩れ近隣の住民や通行人に対して危害が及びます。

家屋の倒壊により通行人がケガをした、台風により瓦が飛び隣の家に被害が生じた場合は、家屋の所有者が損害賠償等の責任を負う可能性があります。

その他にも放火による地域住民の安心を脅かすものともなり得ます。

衛生の問題

また、ごみ等の放置、不法投棄により多数のねずみ、はえ、蚊等が発生する。などその他放置による問題は深刻です。

景観の問題

空き家が発生する主な原因

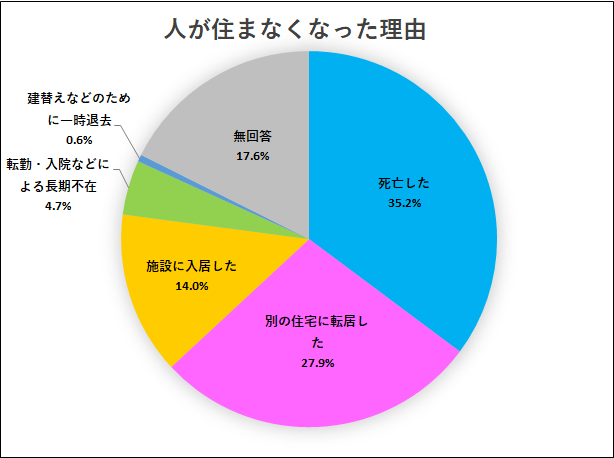

※国土交通省平成26年空家実態調査

高齢者の転居による空き家の発生

空き家が発生してしまう原因で1番多いのは、高齢者の転居です。

別の住宅へ転居したが約28%、施設に入居したが14%

高齢単身者(65歳以上の単独世帯)は、約700万人で、過去最高となり、年齢構成をみると男性は70~74歳が29.8%、女性は85歳以上が24.3%と最も多くなる結果となっています。

※2022年厚生労働省国民生活基礎調査より

そして、65歳以上の主世帯主の8割以上が持ち家に住んでいます。

※令和2年度版内閣府高齢社会白書より

高齢者が配偶者と死別し単身になり、家族の住む家や地域または、高齢者施設などに転居した結果空き家が発生しています。

所有者死亡による空き家の発生

空き家が発生してしまう原因で2番目に多いのは、所有者の死亡です。いわゆる相続を原因とする空き家発生です。

相続により親の自宅を得たが、すでに子どもは家を購入し都市部を中心とした離れた所に住んでいることが多いので、地方である実家に住むことは想定していません。

賃貸にするにしても、リフォーム費用が発生します。

また、売却するにしても立地が悪い場合にはなかなか買い手は見つかりません。どうしようもなく放置しているといったことが想定されます。

また、近年では都市部においても空き家の問題が深刻化しています。

高度経済成長時代に大量に供給された新築物件が現在の空き家問題の根元となっています。

高齢者が所有していた戸建てやマンションは築40年以上の場合が多く、設備も古く、資産価値も低いために相続したまま放置している場合が多いのです。

空き家問題への対策

行政の動き

空家等対策の推進に関する特別措置法では、空き家を「特定空家」に指定することで、行政による「助言・指導・勧告・命令」が可能となりました。

特定空家としてそのまま放置していれば、以下の状態になる空き家のことを言います。

・倒壊等著しく保安上危険となる恐れのある状態

・著しく衛生上有害となる恐れのある状態

・適切な管理が行われていないことにより著しく景観を損なっている状態

・その他周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切である状態

そして行政から改善を求められながら、放置していると、行政処分となり、最大50万円以下の罰金を科せられることとなります。

さらに行政が所有者に代わって家屋との建て壊し等を行う行政代執行となれば、建て壊しにかかる費用は所有者負担となります。

また、特定空家には固定資産税における優遇措置もなくなり、固定資産税はおよそ6倍に増えることとなります。

いずれにしても空き家を放置することでデメリットが多いので早めに対策する必要があります。

現に空き家を保有している場合

具体的な対策方法としては、

・空き家の売却

・更地にして有効活用

・空き家をリフォームして賃貸にだす

などがあります。

自治体によっては、助成金制度がある場合もあります。参考として以下のようなものがあります。詳しくは各自治体に確認ください。

・空き家の解体工事や撤去処分にかかる費用に一部負担

・空き家の回収にかかるリフォーム費用の一部負担

・耐震補強にかかる費用負担、さらに税金の控除や減額措置

譲渡所得の特別控除

「相続または遺贈により取得した被相続人居住用家屋または、被相続人居住用家屋の敷地等を平成28年4月1日から令和5年12月31日までの間に売って、一定の要件に当てはまるときは、譲渡所得の金額から最高3,000万円まで控除することができます」

これを、被相続人の居住用財産(空き家)に係る譲渡所得の特別控除の特例と言います。

空き家問題の予防

高齢者の転居による空き家発生を家族信託で予防する

高齢者の転居にかかる空き家発生比率が40%超です。親名義の家屋は、名義人の親が認知症等により意思表示ができなくなれば、売却も賃貸も出せず、名義人の親が亡くなるまでは誰も手が出せなくなり、空き家になるしかありません。こういった事が原因による空き家を

家族信託によって予防することができます。

相続後の空き家発生を家族信託で予防する

遺言を残さずに亡くなった方の財産は、遺産分割協議という相続人の話し合いで誰に何を相続させるかを決めることとなります。

ご家族の問題でこの遺産分割協議が不調になったり、開かれなかったりすることにより誰の所有にもならなかった空き家となる場合があります。

こういった問題も親世代が元気なうちに家族信託で家屋の帰属先を事前に決めておくことで空き家の発生を予防することができます。

相続登記の義務化

令和6年4月1日より、相続により(遺言による場合を含みます。)不動産を取得した相続人は、相続により所有権を取得したことを知った日から3年以内に相続登記の申請をしなければならないこととされました。

また、遺産分割協議の成立により、不動産を取得した相続人は、遺産分割協議が成立した日から3年以内に、その内容を踏まえた登記の申請をしなければならないこととされました。

なお、正当な理由(※)がないにもかかわらず申請をしなかった場合には、10万円以下の過料が科されることがあります。

当事務所では、提携司法書士とワンストップで相続手続きをいたします。何年前の相続でも対応をいたします。

心当たりのある方はご相談くださいませ。